「正文共计约20200字,阅读全文约需81分钟」

2024年7月1日,新公司法正式实施。在新公司法实施的一周年来,诉讼仲裁的实务工作中,涌现了很多经典案例,澄清了很多实务意见,但也仍存在很多争议问题,需要在后续工作中更多实践、更多思考。康达民商事争议解决专业委员会(简称“民商委”),对于长期关注且有一定典型意义的问题,进行了总结,作为公司法实施一周年之际的回顾,也是对后续实务工作的一些前瞻。

本文作为新公司法争议解决领域的实务回顾,主要依据最高法院司法解释、最高法院指导案例、公报案例、法答网、入库案例,各地法院官方公布的实务意见及案例,并结合自身承办案件而成文,有些问题本身即存在争议,至今无统一裁判意见,甚至无主流意见,仅供司法实务人员参考,也欢迎各位与笔者进一步探讨。

「目录」

1.法定代表人、董事、监事等,能否通过诉讼方式涤除登记?

2.股东能否以其对公司的债权与出资义务进行抵销,从而免除出资责任?

3.出资加速到期情形下,债权人能否要求“直接清偿”,还是适用“入库规则”?

4.原股东、隐名股东、瑕疵出资股东是否享有知情权?阻碍知情权的“正当性”如何认定?

5.对赌中股权回购权是形成权还是请求权?行权期限是否应认定为6个月?

6.第三方为目标公司的回购义务提供担保,在目标公司因减资障碍无法实际履行回购义务时,第三方是否承担担保责任?

7.股东间长期冲突,新公司法第89条第3款新增的股东压迫回购,能否解决小股东退出问题?

8.对外转让股权后的原股东,是否应承担出资义务和责任?

9.股东、实际控制人损害公司债权人利益,董监高是否承担共同赔偿责任?

10.股东抽逃出资等损害债权人利益,负有责任董监高,是否应与股东承担100%连带责任?

11.新公司法新增了横向人格否认,司法实践中具体认定标准及相应程序如何?

12.法人人格否认属于是否特殊侵权?诉讼时效应何时起算?

13.新公司法新增等比例减资规定,在诉讼实务中产生何种影响?

14.减少未届出资期限的认缴资本,是否属于新公司法规定的形式减资?是否应向公司债权人承担责任?

【问题提出】

公司因各种原因需要对外承担责任时,法定代表人可能承担民事责任、行政责任和刑事责任,而新公司法又进一步强化了董监高的责任体系。挂名的法定代表人、辞职的董事、监事,如果因公司不配合或其他原因无法办理变更登记,能否通过诉讼方式涤除登记?

【一年回顾】

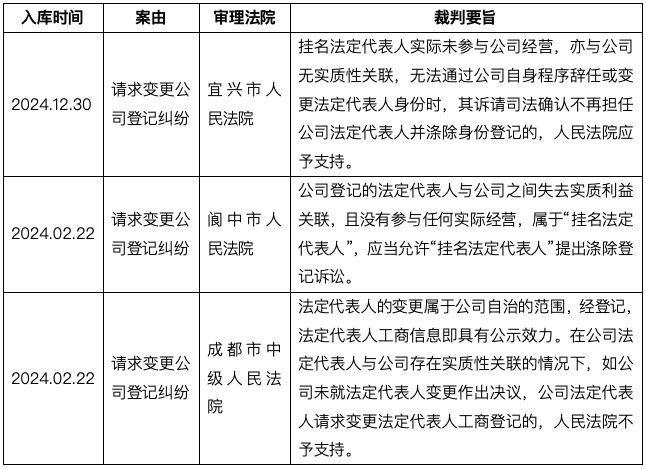

第一,关于法定代表人涤除登记,人民法院案例库公布了相关判决,有的支持涤除登记,有的未能支持。

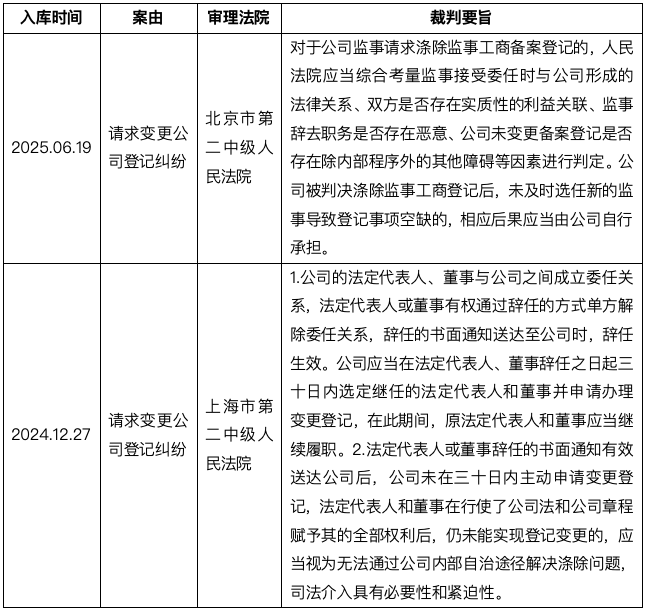

第二,关于董事、监事的涤除登记,人民法院案例库公布的判决,对涤除登记的条件进行了说明。

【实务指引】

第一,法定代表人能否通过诉讼方式进行涤除登记,关键看其是否参与公司实际经营,与公司无实质性关联,一般而言,挂名的法定代表人提出涤除登记诉讼,会得到法院支持。

第二,董事、监事一般不会出现挂名情况,涤除登记事由一般与换届、辞任相关。如果是挂名情形,参照法定代表人涤除登记意见处理;如果是换届或辞任情况,入库案例显示的规则是需要审查解除委任关系是否符合公司法及公司章程的规定,以及是否存在司法介入的必要性。

第三,无论是法定代表人涤除登记,还是董事、监事的涤除登记,如无新的相应人员,均不影响涤除等的判定,登记事项可以空缺,相应后果应当由公司自行承担。

【问题提出】

新公司法第48条明确将债权纳入出资方式,公司无力对外清偿债务但尚未进入破产程序时,股东对公司的债权能否与其出资义务抵销?

【一年回顾】

第一,新公司法明确债权可以作为出资方式。

新公司法第48条明确将股权、债权纳入了出资方式,正式认可股权、债权出资的法律地位。此前,以股权、债权作价出资并未被禁止,2009年国家工商行政管理总局曾发布《股权出资登记管理办法》对以股权出资的方式进行细化规定,2014年国家工商行政管理总局发布《公司注册资本登记管理规定》,除再次明确“股东或者发起人可以以其持有的在中国境内设立的公司(以下称‘股权所在公司’)股权出资”外,也提出“债权人可以将其依法享有的对在中国境内设立的公司的债权,转为公司股权”,现行的《市场主体登记管理条例实施细则》则简略概述“依法以境内公司股权或者债权出资的,应当权属清楚、权能完整,依法可以评估、转让,符合公司章程规定”。新公司法将股权、债权出资入法,意在活跃市场、促进资金流动。

第二,依据《破产法解释(二)》的规定,在公司丧失清偿能力、进入破产或清算程序时,股东不得以其对公司的债权抵销出资义务。

《破产法解释(二)》第46条规定,“债务人的股东主张以下列债务与债务人对其负有的债务抵销,债务人管理人提出异议的,人民法院应予支持:(一)债务人股东因欠缴债务人的出资或者抽逃出资对债务人所负的债务;(二)债务人股东滥用股东权利或者关联关系损害公司利益对债务人所负的债务。”司法实践中,多数案例认为,在公司丧失清偿能力、进入破产或清算程序时,股东不得以其对公司的债权抵销出资义务,否则实质上是优先清偿股东债权,损害其他债权人利益。相关案例如(2024)苏03民终178号、(2024)沪0120民初6573号等。

第三,2025年初人民法院报刊载入库案例解读,明确股东对公司债权抵债出资义务的“禁止时间”,并不限于破产、清算状态。

2025年1月,人民法院报刊载“股东能否以其对公司的债权与出资义务进行抵销——《北京某建材公司诉北京某科技公司、马某等买卖合同纠纷案(入库编号:2023-08-2-084-028)》解读”,对于明确该案的裁判要旨,“未履行或者未全面履行出资义务的股东以其对公司享有的到期债权抵销出资义务的,应当符合以下条件:一、应当通过股东会决议修改公司章程,将出资方式变更为债权出资,并确认实缴出资;二、前述股东会决议作出时,公司应当具有充足的清偿能力;三、修改后的公司章程应当经公司登记机关备案。对于不符合上述条件的,公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的,人民法院依法予以支持”。该入库案例及相关解读,对股东能否以其对公司的债权与出资义务进行抵销,以及认定抵销的条件,具有较强的指导意义。

【实务指引】

第一,股东以对公司债权抵销其出资义务,不得损害公司债权人利益,应无争议。这是允许债权出资的实质条件,若公司已经出现资不抵债的情况,允许股东以其对公司享有的难以足额受偿的债权抵销本应全额缴纳的出资义务,则将实质产生该股东优先于公司其他债权人受偿的效果。

第二,股东以对公司债权抵销其出资义务,是否应经过股东会决议、修改公司章程等形式要件,仍需在实践中进一步讨论。股东主张以其对公司的债权与出资义务相互抵销,从形式上来看本质是将股东的出资方式由货币变更为债权出资。改种变更,是否必须经过评估作价、股东会决议、修改公司章程的出资方式和出资日期等形式要件?还是只需遵循实质重于形式的原则?实践中仍需进一步讨论。

【问题提出】

新公司法第54条规定,“公司不能清偿到期债务的,公司或者已到期债权的债权人有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东提前缴纳出资”。该条款在适用过程中,应采“入库规则”还是“直接清偿”?

【一年回顾】

新公司法发布后,出资加速到期情形下存在“入库规则说”与“直接清偿”两种截然相反的观点,至今新公司法实施一周年,对此仍存在一定争议。

第一,“入库规则说”的核心理由为,采用入库规则遵循了股东出资义务的相对性,可以更好地维护公司独立法人地位,保障全体债权人公平受偿,避免股东出资形式与债权人需求不匹配的问题。

中国政法大学赵旭东教授在其主编的《新公司法条文释义》中提出,股东出资应遵循入库规则先将出资归入公司资产,用以保障公司资本的稳定积累,避免因个别债权人的过度索偿而导致公司经营陷入混乱。刘斌教授在《财经法学》2024年第3期发表的《出资义务加速到期规则的解释论》中则提出,股东出资义务的对象应为公司,采用入库规则可以提高公司整体的偿债能力,使全体债权人受益,更具合理性与妥当性。上海高院的陈克法官在《股东出资加速到期是否应当遵循入库规则——新公司法第54条的争议与法理》一文中指出,不入库规则存在与公司制度的冲突,减损出资效用,损害公司资金流通和独立人格,与新公司法第54条立法本旨相悖。

第二,“直接清偿说”的核心理由则包括,直接清偿契合股东出资的担保属性,能够提高债权人受偿效率,符合以往审判实践和理论依据等。

直接清偿说以最高人民法院2024年8月29日公布的《法答网精选答问(第九批)》为代表,最高人民法院民二庭丁俊峰法官答疑认为:“就公司个别债权人利益和整体债权人利益的平衡方面,在公司未进入破产程序的情况下,向个别债权人清偿,并不妨碍其他债权人申请公司破产,也不妨碍公司自身申请破产。一旦申请破产,未届出资缴纳期限的股东即应将其出资归入债务人财产,实现所有债权人公平清偿。如果不允许直接清偿,债权人考虑到在诉讼中付出诉讼费、保全费、律师费等成本,便无动力提起诉讼要求股东承担出资责任,导致公司法赋予债权人的请求‘股东提前缴纳出资’诉权弱化或虚化。如果按归入公司思路,债权人在请求股东向公司履行出资义务的同时,请求对该公司债权诉讼保全,在执行中同样可以达到直接清偿之效果,无非是让债权人更费周折而已。”中国政法大学的王毓莹教授在《入库还是直接清偿——新〈公司法〉第54条的理解》一文中同样支持“直接清偿说”,其认为直接清偿更加符合股东出资加速到期规则的历史演变轨迹。

【实务指引】

第一,直接清偿和入库规则,在理论上仍未形成统一裁判意见,但从司法实务看,截至2024年6月底,以新公司法第54条为检索内容可看到裁判文书网已公布2000余篇相关裁判文书,司法实务的主流意见仍采取“直接清偿”规则。

第二,在“直接清偿”为主流意见情况下,债权人向债务人公司主张债权已进入执行阶段而确认债务人公司不能清偿债务的,可依据新公司法第54条规定,要求股东在未实缴出资的范围内承担责任,直接清偿债务,增加债务解决的路径。

【问题提出】

新公司法在第57条、第110条对于股东知情权的形式进行了规定,一方面扩大了股东知情权行使范围和对象,新增了股东名册、会计凭证、全资子公司的相关资料;另一方面,扩大了查询方式,赋予股东可委托会计师事务所、律所等中介机构进行查阅、复印有关资料的权利。前述规定在司法实践中产生了怎样的影响?原股东、隐名股东、瑕疵出资股东是否享有知情权?股东行使知情权的障碍、公司对股东知情权的抗辩,涉及的“正当性”如何认定?

【一年回顾】

第一,2025年5月,上海一中院官方发布了《股东知情权案件审理中的重点难点问题》,对新公司法实施后许多知情权的问题,进行回应。

关于隐名股东和登记股东,由谁行使股东知情权的问题,上海一中院的实务意见是,无论是隐名股东行使还是登记股东行使,应该明确只能由一方行使。一般而言,登记股东享有当然的知情权;而对于隐名股东,要考虑其他股东是否认可隐名股东的股东资格。关于瑕疵股东的知情权,上述文章中的意见是,瑕疵出资原则上不影响知情权。其理由是“即使瑕疵出资,也并不导致他的股东身份必然的丧失”。

第二,人民法院入库案例,基本以‘股东身份’作为行权基础,区分设定新、老股东知情权行使界限,并明确瑕疵出资股东原则上享有知情权。

关于股权转让后,原股东是否享有知情权,2024年12月30日的入库案例(2021)沪02民终9007号的裁判要旨是“股东知情权纠纷中对原告起诉时股东身份的把握应结合工商登记、股东名册、公司章程等综合认定。原告与案外人签订股权转让协议并不当然导致股东资格的丧失。如果在原告起诉时,对外仍为工商登记的股东,对内仍为股东名册或公司章程记载的股东,且无生效法律文书确定原告已丧失股东资格,则原告在起诉时仍为公司股东,可以依法行使股东知情权”。而《股东知情权案件审理中的重点难点问题》中进一步的意见为“当他符合特定条件的情况下,他是可以查阅他持股期间,或者是从他持股到公司设立之间这个时候的公司相关的材料”。而对于新股东而言的意见是,“对于新股东,他可以对之前的公司的经营管理状况进行充分的了解”。

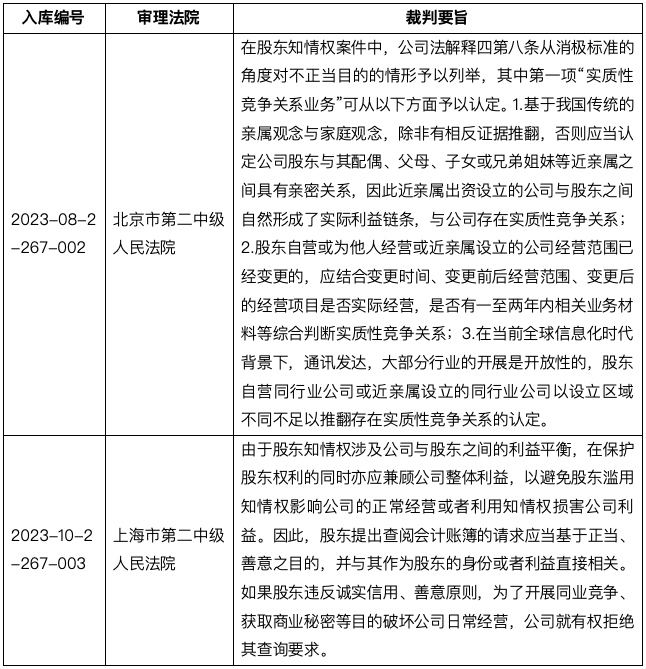

第三,关于股东知情权的正当性,新公司法实施前即有诸多讨论,人民法院入库案例,一方面确认“不正当目的”抗辩,但另一方面也明确不宜随意扩张。

【实务指引】

第一,股东资格应综合工商登记、股东名册、公司章程等认定。股权转让后,原股东原则上不享有诉权(依据公司法司法解释四第7条第2款),但若有初步证据证明持股期间权益受损(如应得分红未分配),可查阅或者复制其持股期间的公司特定文件材料,而新股东行权不受进入时间限制。对于瑕疵出资,不必然剥夺股东身份,因此在其被除名前仍可行权。

第二,关于知情权的正当性抗辩,一般可依据《公司法解释四》第8条列举的“不正当目的”事由(如实质性竞争关系)拒绝查阅。而竞争关系如何认定,在实践中还存在较大的裁量空间。

【问题提出】

2024年8月29日,“法答网精选答问(第九批)”刊登了《“对赌协议”中股权回购权性质及其行权期限如何认定?》的答复意见,引起广泛关注和争议。该答复意见“为稳定公司经营的商业预期,审判工作中对合理期间的认定以不超过6个月为宜”,是否明确了回购权是形成权而非请求权?合理期限6个月应如何在实务中理解与适用?

【一年回顾】

第一,在2024年8月29日“法答网精选答问(第九批)”刊登之前,有些法院认定回购权为形成权,有些法院认定为请求权。

例如,2024年1月25日北京四中院(2022)京04民初928号民事判决中,法院即明确认定回购权是请求权并应适用诉讼时效制度的规定,而不应适用除斥期间的规定。其主要理由是,回购股权的权利系基于协议约定形成的“合同之债”,提出回购请求后,“股权回购的行为需要回购方愿意承担回购义务来完成”,而不是一旦提出就产生股权变动的效果。2023年2月9日北京三中院(2022)京03民终14424号裁判也持此意见。

但也有法院明确认定为形成权。例如2023年5月31日,上海一中院作出的(2023)沪01民终5708号民事判决即明确认定为形成权,且适用诉讼时效的制度。具体理由是,回购权在本质上“是赋予了投资方在特定条件下以单方意思表示形成股权转让关系的权利,当基础条件成就且权利存续时,一旦权利人及时、合法发出回购通知,则双方之间即按照事先约定的对价产生股权转让合同关系,回购义务人并无缔约选择权”,并由此认定“此种回购权系由当事人约定产生的形成权,能够单方变更法律关系”。

但值得关注的是,在2024年3月《上海一中院:对赌协议纠纷案件的审理思路和裁判要点》,却与同期具体个案有看似不同的意见。该意见中认为回购权是“附条件请求权”,但又采取了“合理期限”这一概念。具体意见是“案涉回购条款所涉股权回购请求权系附条件请求权”,但又认为“其行权期限应受其行权条件持续时间的限制”,并认定“其通过本案诉讼提出的回购请求,已超过合理行权期限”。

第二,在2024年8月29日“法答网精选答问(第九批)”刊登后,法院更倾向认定回购权为形成权,但对6个月合理期限仍在进一步讨论。

在“法答网精选答问(第九批)”刊登后,上海一中院在2024年9月29日作出的(2024)沪01民终12277号民事判决中,明确采用了6个月的合理期限。但也有不同的个案判决。

例如,北京二中院于2025年3月18日作出的(2024)京02民终13539号民事判决,则没有采纳法答网6个月的意见,也并未对回购权是形成权还是请求权作出非常明确的认定。该判决认定法答网的6个月仅仅是一种“倡导性推荐”而非强制性规定,并在此基础上,从溯及力的角度没有采纳6个月的意见。本文认为,北京二中院的判决,虽然并未十分明确,但倾向认为回购权是形成权,只是对合理期限是6个月存疑。需要关注的是,在2024年8月29日“法答网精选答问(第九批)”刊登前,北京法院审理的多个案判决倾向认定回购权是请求权而非形成权。

此外,需要说明的是,本文尚未检索到,在2024年8月29日“法答网精选答问(第九批)”刊登后有认定为请求权的公开案例。

第三,在2024年8月29日“法答网精选答问(第九批)”刊登后,上海法院在个案中提出“形成权”与“请求权”相结合的复合型权利。

2024年9月29日,上海一中院在(2024)沪01民终12277号民事判决中,明确一种复合型权利,因其对实务审理可能有一定的借鉴意义,具体为“案涉股权回购权是请求回购的选择权与进行回购交易时要求对方给付价款的请求权的复合型权利。只有在投资方选择行使股权回购权后,给付价款请求权的诉讼时效才能开始计算”。

【实务指引】

第一,笔者倾向认为,实务案件中更多法院会认定回购权为形成权,主张请求权将越来越难。从法理而言,在对赌交易中,双方约定投资方要求义务人回购股权的权利,其行使可以权利人单方的意思表示直接改变对方的法律地位,即可凭藉单方意思表示将原先的投资法律关系变更为实质上的资金融通法律关系,符合形成权的特征。

第二,6个月的合理期限并非主流意见。一方面,如果回购条件成就发生于2024年8月29日“法答网精选答问(第九批)”刊登之前,根据溯及力的基本理论,不应适用6个月的限制;但如果回购条件成就于2024年8月29日之后,6个月可以作为确定合理期限的参考标准之一,但并非唯一标准。

第三,合同条款及诉讼(或仲裁)请求的设计,可能对形成权或请求权有本质影响。实践中笔者进一步体会,如果行使回购权,确实存在基于单方选择变更法律关系的形成权的特征,但如果要求支付回购价款,似乎有进一步认定为债权请求权的可能。例如,合同条款约定当特定条件触发时,投资方有权要求某义务人按照约定支付或返还投资款,而仲裁请求也明确是支付或返还款项,而避免“选择”“回购”等表述,似乎仍有讨论的空间。

【问题提出】

投资协议约定目标公司承担股权回购义务,第三方(如创始股东、实际控制人)在投资协议的回购条款中承诺为目标公司回购义务提供担保,此担保约定是否有效?若目标公司未完成减资程序,投资人能否依据此担保约定要求担保人承担保证责任?

【一年回顾】

此前,在(2020)最高法民申2957号案件中,最高人民法院对此认定,“担保合同义务具有从属性,即履行担保合同义务的前提条件是主合同义务履行条件已成就。现目标公司的减资程序尚未完成,股份回购的主合同义务尚未成就,故担保义务未成就”,并裁定原判决未判令担保人承担担保责任并无不当。

2024年8月,人民法院案例库公布1份判决——“为目标公司回购义务提供担保的效力认定”。法院在该案件中认定,在担保责任方面,主债务有效从债务亦有效,回购义务系一时履行不能,并不影响连带担保人承担连带担保责任。作为目标公司的创始股东、实际控制人向投资人提供担保,若目标公司未回购或不回购的情形可以阻却担保责任,会成为担保人脱责的不当途径,不利于投资安全。故连带保证人以回购义务暂时无法履行为由拒绝承担连带担保责任的主张不能成立。投资人请求保证人在其保证范围内承担保证责任,于法有据,予以支持。

【实务指引】

第一,在目标公司因减资障碍不能履行回购义务情况下,担保人是否承担责任,对回购方及担保方均具有重要影响。目前入库案例的主流意见为,目标公司未回购、不回购或目标公司未完成减资程序,均不能阻却担保责任。保证人不能以回购义务暂时无法履行为由拒绝承担保证责任。

第二,保证人在回购股权后,不当然可以向目标公司追偿,仍应符合目标公司先行减资等前置程序要求。

【问题提出】

股东间长期冲突,如果可以实现小股东退出,无疑是解决股东间争议、保护小股东权益的有效方式。新公司第89条新增股东压迫回购条款,在原公司法规定的“异议股东回购”、“公司解散”基础上,新增一种小股东退出方式。股东压迫回购在实务中应如何适用?公司法实施一年是否有相关案例?

【一年回顾】

第一,新公司法第89条第3款新增股东压迫回购,适用的条件。

新公司法第89条在原公司法第74条的基础上增加了第3款,即“公司的控股股东滥用股东权利,严重损害公司或者其他股东利益的,其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权”,该规定首次创设了针对“股东压迫”的回购请求权。

关于股东压迫的具体情形,新公司法并未规定,有学者提出,此类股东压迫情形可包括不公平分配、不公平剥夺经营参与、不公平改变股东持股比例、知情权限制等情形。而根据最高人民法院民二庭在《中华人民共和国公司法理解与适用》的观点,股东压迫的情形包括股东“利用自己的股东权利,通过操纵股东会作出决议等形式,损害公司或其他股东的利益。比如滥用权利导致公司不分配利润,又如未按规定回避表决,再如未按规定处置公司重大资产”,以及“出于不正当目的行使股东权利,损害公司或其他股东的利益。如行使股东知情权目的不正当”。浙江省金华市中级人民法院课题组在《中国审判》中亦对股东压迫的具体情形进行了讨论,其落脚点在于损害中小股东权利和合理期待利益。

第二,股东压迫回购中,合理价格如何确定?

如果股东压迫确实成立,新公司法第89条第3款赋予的救济途径为“其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权”。参照北京二中院的解释,合理价格应当理解为市场公允价格,有约定从约定,没有约定则依据评估。北京市二中院特别强调,股东与公司之间在公司章程中关于收购价格的事先约定应当得到尊重,但前提是该价格应为合理价格。

而如果对股权价格采取评估方式确定,基准日的确定也是焦点问题之一。有法院认为,回购权作为形成权,应当以请求回购日作为基准日。在(2021)浙06民终210号案件中,法院认为:“异议股东股份收购请求权是形成权。异议股东行使股份收购请求权属于股东的单方行为,其提出股份收购的请求,无需公司承诺。……从形成权的性质看,应以请求回购日确定为妥。”但笔者认为,一方面异议股东回购请求权是请求权还是形成权尚没有确定结论,另一方面如果一概采取请求回购日作为基准日,也有一定可能会损害小股东的利益。例如,如果因为大股东的滥权行为,导致公司价值已经严重减损,那么以请求回购日作为基准日,似乎会使大股东可以以较低的价格实现让小股东退出的目的,小股东也失去了请求回购的目的。参考域外判例,在Profinance Trust SA v Gladstone案中,英国上诉法院将基准日定为了责令回购之日,但是其仍然承认,在滥权行为影响公司经营,乃至股权的市场价值大幅减损的情况下,法院仍然有权将基准日定为一个更早的日期。因此,笔者认为在基准日的确定中,法院有可能会适用公平原则,确定合理的基准日。

第三,新公司法实施后一年间,已经公开的股东压迫回购案例。

对于符合新公司法第89条第3款的股东压迫回购条款的实务案例,截至2025年6月公开信息,共检索到11个案件,但均未支持回购的诉讼请求。因此,如何有效适用新公司法规定的股东压迫条款,切实有效解决股东间争议,还有待进一步实践。

【实务指引】

第一,股东退出是解决股东间冲突、保护小股东权益体系中的有效措施之一。小股东权益保护是公司法的重要话题,一般而言,新公司法创设的小股东保护体系,包括知情权诉讼、股东决议效力诉讼、利润分配诉讼、股东滥用权利赔偿、股东直接诉讼、股东代表诉讼(含新增双重代表诉讼)、股权回购、公司解散等。

第二,保护小股东权益,一般遵循“单项救济途径——股权回购——公司解散的总体路径”。简而言之,股权回购是一个综合的救济措施,公司解散是最终的解决途径,在制定解决方案建议充分考虑。例如有些法院认定“股东如果认为公司对外开展业务损害了其投资者权益,可以通过行使知情权、查阅账目、主张损害赔偿等途径解决,股东主张公司收购股份应当作为终极途径”,有些法院认定新公司第89条规定了异议回购,存在公司收购股权和向其他股东转让股权等多种途径可以尝试化解股东之间的纠纷和公司当前经营管理上的困难情况下,尚不符合法定的解散条件。

【问题提出】

2024年12月,最高人民法院发布《关于〈中华人民共和国公司法〉第八十八条第一款不溯及适用的批复》,对新公司法第88条第1款新增加的“受让人未按期足额缴纳出资的,转让人对受让人未按期缴纳的出资承担补充责任”,进行了溯及力的明确。在新的司法解释框架下,对外转让股权后的原股东,是否还应承担出资义务和责任?应如何承担责任?

【一年回顾】

第一,2024年7月1日以前转让股权,不适用新公司法第88条第1款,已经有明确意见。

新公司法第88条第1款新增加原股东对未出资的责任,因增加了原股东的责任,在实务界和理论界均产生重大争议。2024年12月,全国人大法工委就新公司法第88条第1款作出备案审查意见。此后,2024年12月24日,最高法院作出《关于〈中华人民共和国公司法〉第八十八条第一款不溯及适用的批复》,明确新公司法第88条第1款“仅适用于2024年7月1日之后发生的未届出资期限的股权转让行为”。即最高法院已经明确,2024年7月1日以前转让股权,不适用新公司法第88条第1款,已经有明确意见。

第二,不适用公司法第88条第1款,原股东是否必然不承担责任。

2024年底最高法院公布了若干入库案例,对2024年7月1日之前股东未届出资期限转让股权,原股东是否必然不承担责任,作出了一些回应。其主要意见是,需要进一步审查股东在转让股权时是否存在逃避债务的恶意。如存在恶意,原股东仍需承担出资责任,如果确实没有恶意逃避债务的证据,则不承担出资责任。

第三,应如何理解补充责任?补充责任承担的方式是什么?

对于补充责任,刘贵祥大法官在《关于新公司法适用中的若干问题》提出,“转让人补充责任是责任追索链条上对受让人责任的递补,即以向前手转让人逐级回溯为现受让人的前一手转让人承担补充责任,依此类推。递补的依据采取客观的财产执行不能标准,这样既避免将补充责任连带化,也减少诉讼中对受让人是否具有清偿能力举证带来的困扰。实务操作中为避免一个纠纷引起多个诉讼案件,可向权利人释明一次性追加,一次性将递补式责任关系确定”。此外,在新公司实施后不久,北京市海淀区法院即作出一份判决,该判决虽然在适用新公司法第88条方面存在一定争议,但在补充责任适用方面,但对于补充责任的表现形式,确实非常有意义的一种判决,具体为“如被告赵某的财产不足以清偿债务,由被告李某对不足部分承担补充责任;如被告李某的财产不足以清偿债务,由被告张某对不足部分承担补充责任”。

【实务指引】

第一,股东承担对公司债务承担责任,既关系股东自身责任,又关系债权人利益。上述均是从实体层面的实务意见,目前关于补充责任的形式,本文总结为“一次性追加,次第性承担”。

第二,承担责任的程序也同样重要,特别应理清应该在执行程序中追加被执行人,还是应另行诉讼。对此,上海高院官方发布的《追加公司股东为被执行人案件审理思路探讨》中的意见为,追加应仅限于《变更追加规定》五个条文(第17条至第21条);对不属于《变更追加规定》中所列明可以追加的法定情形,如协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人,当事人仅依照公司法及相关司法解释申请变更追加的,应该通过另行诉讼程序解决。

【问题提出】

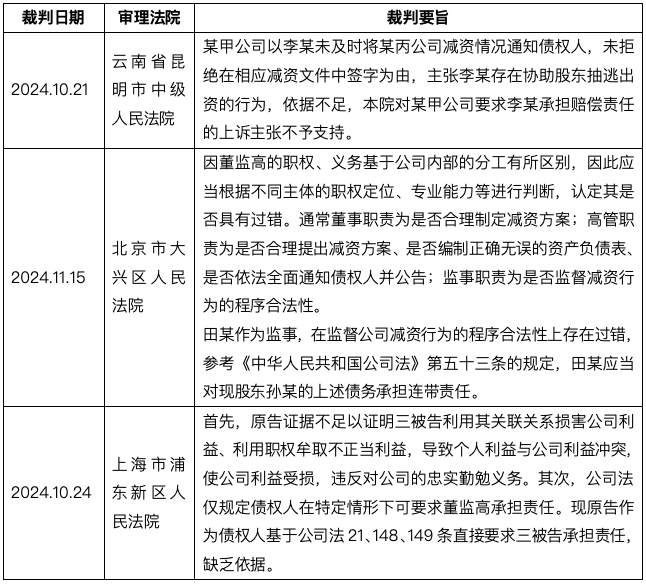

司法实践中,股东、实际控制人损害公司债权人利益的情形主要包括抽逃出资、违法减资、逾期不缴纳出资、缴纳出资有瑕疵、恶意转让股权逃避出资义务、滥用公司法人独立地位和股东有限责任、不当清算等。董监高对公司负有忠实、勤勉义务,在公司股东、实际控制人构成损害公司债权人利益的情形下,公司董监高如果未尽到特定忠实、勤勉义务的,将可能对公司债权人承担赔偿责任。在新公司法进一步强化董监高职责的情况下,如何认定董监高的责任?

【一年回顾】

经在威科先行数据库以“损害公司债权人利益责任纠纷”案由检索新公司法实施以来的判决,并就“本院法院”部分以“忠实”或“勤勉”作为关键词进行筛选,得到15篇裁判文书,该等判决在一定程度上揭示了这一问题的司法实践观点,具体如下:

【实务指引】

第一,在股东、实际控制人有损害公司债权人利益行为时,公司董监高如果存在积极协助股东实施该等行为,或对该等行为的发生存在失职、过错,债权人可以主张该等董监高承担共同侵权责任。

第二,董监高承担责任的条件,一般应是其失职、过错行为违反法定义务或公司章程的规定,且该行为应当足以影响公司对债权人债务的清偿,即董监高的侵害行为与债权人利益损害结果存在一定程度的因果关系。

【问题提出】

新公司法强化了董监高的责任,例如新公司法第53条,在原公司法第35条抽逃出资基础上,新增加了一款内容,即“违反前款规定的,股东应当返还抽逃的出资;给公司造成损失的,负有责任的董事、监事、高级管理人员应当与该股东承担连带赔偿责任”。新公司法框架下,董监高的连带责任应如何理解?

【一年回顾】

第一,最高检官方公布的抗诉案例,判决董事承担“比例赔偿责任”而非100%连带责任。

2025年最高检微信公众号发布《最高检抗诉!胡某生等6名董事与斯曼特公司损害公司利益责任纠纷再审案获改判》,据该文信息,“最高人民法院采纳检察机关抗诉意见,判令胡某生等3人作为公司第一届董事会董事,在未尽催缴义务的过错范围内,对公司损失的10%共同承担赔偿责任,其他3人作为公司第二届董事会董事,不承担赔偿责任。”

最高检抗诉并最终改判的案件,原案件是最高人民法院于2019年6月28日作出的(2018)最高法民再366号民事判决(公开判决),其作出判决的主要法律依据为当时的公司法解释(三)第13条第4款的规定及原公司法第149条的规定。

最高检抗诉的案件,对于厘定董事责任具有一定的意义,这也是该案备受关注的原因之一。值得关注的是,被该抗诉案件改判的原最高人民法院(2018)最高法民再366号案件,曾作为董事未履行催缴出资义务而承担连带责任的典型案例。在赵旭东主编的《新公司法条文释义》对该案的表述为“最高人民法院就已经明确了董事会催缴出资的义务以及未尽催缴出资义务时的连带责任”。

第二,新公司法中“连带责任”、“赔偿责任”、“相应责任”。

前述《最高检抗诉!胡某生等6名董事与斯曼特公司损害公司利益责任纠纷再审案获改判》一文中载明抗诉的理由包括:“再审判决认定的赔偿责任不是连带责任,而是与其过错相当的、违反勤勉义务的相应责任。”“连带责任在实践中的司法适用需要慎重把握。只有在法律规定或者当事人明确约定的情况下,方可设置连带责任。虽然董事负有催缴出资的勤勉义务,但其消极不作为行为,对出资不到位的损害结果的发生影响力有限,不宜认定为连带责任。董事没有履行催缴出资的义务,应该是一种违反注意义务的侵权责任,理应按照过错程度承担赔偿责任。”

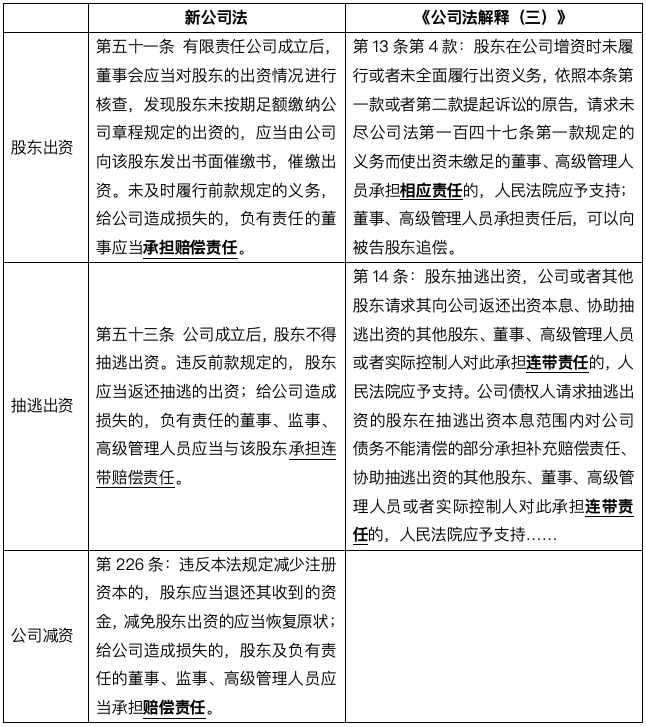

上述提及的“连带责任”、“赔偿责任”、“相应责任”在新公司法以及原《公司法解释(三)》中都有明确规定,具体整理如下:

【实务指引】

第一,新公司法通过扩大董监高责任范围、有“赔偿法”之称,需要特别关注。新公司法修订的一个显著亮点是从各个维度强化了公司治理中董监高的义务与责任,重构了董监高的责任体系、细化忠实与勤勉义务、完善诉讼机制等方式,在公司治理领域造成了重大影响。应予以特别关注。

第二,新公司法规定的“连带责任”、“赔偿责任”、“相应责任”有重大差异,对当事人权益有重大影响。一般理解,连带责任为100%责任(当然,在证券虚假陈述领域也广泛存在比例连带责任),是严重的一种责任,而赔偿责任和相应责任,都相对存在酌定空间。但实际上仍存在一定混淆。作为原告应尽力争取连带责任,作为被告应更多抗辩相应责任。

第三,新公司法与证券法在责任性质上存在一定差异。新公司法第191条将董监高对第三人的损害责任限定为“赔偿责任”,而证券法第85条对虚假陈述行为明确董监高承担“连带责任”。基于新公司法删除“连带责任”的立法意图(刘贵祥观点),在非证券类纠纷中,董监高责任应为“先公司后个人”的补充赔偿责任。证券虚假陈述案件仍适用证券法连带责任规则,但可依据《九民纪要》第5条细化过错认定标准。

【问题提出】

新公司法第23条第2款正式确立横向人格否认制度,在该制度确立前,司法实践中多以最高法院指导性案例作为横向否认请求的依据,现该制度正式入法一年,在司法实践中表现如何?

【一年回顾】

第一,经初步检索,人民法院案例库在新公司法实施的这一年里暂未纳入横向人格否认相关的案例,但裁判文书网显示,截至本文发布日,围绕新公司法第23条第2款“股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定行为的,各公司应当对任一公司的债务承担连带责任”公布的裁判文书约有千余篇,可见横向人格否认制度的确立具有重要的意义,已在司法实践中“大展身手”。

第二,从公布的非执行类裁判文书来看,法院适用人格否认制度作出关联公司承担连带责任裁判的比例不低,但也存在不少审理后认定不构成横向人格否认的案例,而裁判结果的关键则在于争议各方对被告公司间是否构成人员、业务、财产混同的举证力度。相关案例包括海南省第二中级人民法院(2025)琼97民终753号、中山市中级人民法院(2025)粤20民终802号、济宁市中级人民法院(2025)鲁08民终81号等。

第三,除向法院提起诉讼要求法院依据横向否认制度判决关联公司就债务承担连带责任外,也存在债权人就已进入执行程序的案件要求法院依据横向否认制度追加被执行人,但显示均被法院以“超出法定追加情形”为由予以驳回。相关案例如北京市第一中级人民法院(2025)京01执复145号、吉林市中级人民法院(2025)吉02执复4号等。

【实务指引】

第一,横向人格否认不同于追加公司未出资完毕的股东为被执行人的情形,该制度在执行案件中不能直接适用要求追加被执行人,而需要正式进入损害公司债权人利益责任纠纷案件,通过审理中确定关联公司的责任。

第二,横向人格否认案件核心考察是否构成人格混同情形,即关联公司之间是否构成人员、业务、财产混同。在举证责任分配方面,横向人格否认案件以“谁主张、谁举证”为核心原则,债权人举证不足的需自行承担不利后果,但又因债权人往往不能充分掌握关联公司间混同的证据,在债权人初步举证已达到一定盖然性的情况下,法院则会适用举证责任倒置规则,强调关联公司与债务人的举证责任。

第三,掌握多家公司控制权的主体应对横向人格否认制度充分警醒,在名下多公司的人员、业务、财产方面进行有意识的隔离,否则即便不存在损害个别公司债权人利益的意图与行为,也可能因被认定存在横向人格混同而将无关的公司牵扯进债务中。

【问题提出】

法人人格否认制度要求,“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任”,而诉讼时效司法解释第15条规定,“对于连带债务人中的一人发生诉讼时效中断效力的事由,应当认定对其他连带债务人也发生诉讼时效中断的效力”,对于债权人以基础债权债务关系向债务人主张债权的,其又以人格否认要求公司股东承担连带责任,应如何确定诉讼时效?

【一年回顾】

新公司法第23条延续公司法2005年以来首次引入的纵向法人人格否认制度,并最新确立横向人格否认制度,无论是纵向人格否认还是横向人格否认,责任承担方式均为连带责任,但对于人格否认的诉讼时效并未有法律规范直接予以明确。

司法实务中,债权人常同时起诉债务人公司,并同时依据人格否认制度将公司股东、横向关联公司作为共同被告,此时法院通常根据基础债权债务关系确定诉讼时效。而债权人对债务人公司享有的债权已经由生效裁判确定,其另行提起人格否认诉讼的,实务界普遍认为应适用民法中的诉讼时效起算的一般原则予以确定。但基于人格否认制度确定的责任承担方式为“连带责任”,那么此类案件是否应适用“对于连带债务人中的一人发生诉讼时效中断效力的事由,应当认定对其他连带债务人也发生诉讼时效中断的效力”的规定,即债权人向债务人公司主张权利是否必然对公司股东、横向关联公司发生诉讼时效中断的效力?

第一,从公布的裁判文书来看,该实务问题在过往裁判中并不少见,尤其债权人已申请执行债务人而未执行结案的,债权人通常将此理解为对债务人处于一直主张权利的状态,构成诉讼时效的长期中断。对此,有些裁判将债务人诉讼时效中断事由无条件及于债务连带责任人。

第二,但有更多法院对此作出了更为深入细致的分析,并进一步明确生效判决确定债权债务的基础通常是合同法律关系,而基于人格否认提起诉讼的通常基于侵权,二者差异诸多,仅向债务人主张权利,并不构成对连带责任人的诉讼时效的中断,债务人与连带责任人的诉讼时效应分别计算。相关案例如(2019)最高法民申3010号、(2017)京01民终7980号、(2018)粤07民终1299号等。

【实务指引】

第一,法人人格否认是一种特殊的侵权,债权人知道或应当知道债务人公司有人格否认情形的,应以提起诉讼、追加被执行人等方式尽量在一般诉讼时效内向债务人公司股东或横向关联公司主张权利,否则存在被认定怠于行使权利的风险。

第二,部分法院片面理解连带债务诉讼时效相关规定,将问题简单化,直接将债务人诉讼时效中断事由无条件及于债务连带责任人,即纵容知晓人格否认情形发生的债权人在超过3年一般诉讼时效后仍可随时向债务人公司股东、横向关联公司主张连带责任,也导致不少十几年前尘封的争议被拉到现在的公司法体系下接受审判,有的案件距离事实发生甚至突破二十年最长诉讼时效,这显然已违背了诉讼时效制度设立的初衷。

【问题提出】

公司减资的合法性是争议不断的议题,新公司法第224条第3款正式确立等比例减资原则并明确例外情形,该原则对定向减资产生了怎样的影响,在这一年的司法实践中表现如何?

【一年回顾】

第一,裁判文书网显示,截至2025年6月,围绕新公司法第224条第3款的裁判文书,涉及的案由包括公司决议纠纷和请求变更登记纠纷,其中适用法律情况如下:

第二,根据上述判决可见,法院更倾向于在公司等比例减资原则的基础上,结合公司法规定的例外情形和现实情况对定向减资的合法性进行审查,但对于公司法规定的例外情形法院仍具有相对较大的解释空间。等比例减资原则本意在保护中小股东的利益,但大股东仍可利用股权优势控制公司章程间接达成定向减资的目的,因此可初步预见的是,等比例减资原则在司法实践中未来的表现可能也较为受限。

【实务指引】

第一,股东与公司达成定向减资/退股协议,需将法律规定的减资程序完整完成,并要求公司协调其他股东取得一致同意,或要求公司股东按照公司章程约定的定向减资决议通过比例完成股东决议,否则可能因程序瑕疵或不符合公司法规定减资无效。

第二,存在定向减资可能的股东应在投资入股前对公司章程进行慎重考察,或在入股时要求一并修改公司章程,在公司章程中明确公司允许定向减资、并明确定向减资的表决通过比例,避免后续退出因无法达到全体股东一致同意的苛刻条件而无法顺利退股。

第三,对于就公司定向减资事项投反对票的小股东而言,可充分运用新公司法确立的等比例减资原则对定向减资行为的有效性予以质疑,并可考虑使用诉讼方式要求判决定向减资决议不成立、恢复工商变更登记内容等。

【问题提出】

公司减资需要通知债权人,但新公司法第225条规定了“减少注册资本弥补亏损”时,可以仅发布减资公告。新公司法第225条规定的减资,因不会减少公司的责任财产而被称为“形式减资”,与实质减资相对。减少未届出资期限的注册资本,是否属于形式减资?是否应向公司债权人承担责任?

【一年回顾】

第一,新公司法实施前的法官会议纪要曾提出,减少未届出资期限的认缴资本,因不减少公司责任财产而属于形式减资。

《最高人民法院第二巡回法庭2019年第27次法官会议纪要》曾指出:“公司在减资过程中存在程序违法情形,与股东利用公司减资而抽逃出资是两个不同的问题,违法减资的责任主体是公司,抽逃出资的责任主体是股东,故不能仅因公司减资程序违法就认定股东抽逃出资。股东抽逃出资行为本质上是股东侵犯公司财产权的行为,导致公司责任财产减少。如果公司减资过程中股东并未实际抽回资金,则属于形式上的减资,即公司登记的注册资本虽然减少,但公司责任财产并未发生变化。这种情形下,虽然公司减资存在违法行为,应由相关管理机关对其实施一定的处罚,但股东并未利用公司减资程序实际抽回出资、侵犯公司财产权,亦未损害债权人的利益,因此不能因公司减资程序不合法就认定股东构成抽逃出资。”

第二,司法实务中,诸多案例认定减少未届出资期限的认缴资本属于实质减资。

甲某包装厂诉卢某、史某股东损害公司债权人利益责任纠纷案——2023年度四川法院商事审判十大典型案例之一认定“如果股东未实际出资,即使减资过程中股东未抽回资金,但减资程序会免除股东的部分出资义务,明显使公司的偿债能力降低,性质与抽逃出资无异,损害了债权人的合法权益,构成实质减资,应承担违法减资的法律责任”。此外,编号为2024-08-2-293-001的入库案例也持此意见。

【实务指引】

第一,在减资过程仅采取公告方式通知债权人,而并未对债权人履行特别通知义务,属于违法减资,已经形成共识。但新公司法规定,形式减资仅履行公告通知义务即可。因此,需要特别关注的是,对于减少未届期限的认缴资本,是否属于形式减资,是否可以公告通知,即具有重要意义,但目前仍存在争议。

第二,对于通知的债权人的范围,目前司法实务的意见是,不论该债权数额是否确定、债权履行期间是否届满,均应纳入公司履行法定通知义务的债权人范围。如负有注意义务的股东在减资过程中对未能通知债权人存在过错的,该股东应就公司减资后不能偿付的债务对债权人承担补充赔偿责任。

地 址: 北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8层,邮编:100022

电 话:(010) 5086 7666

传 真:(010) 5691 6450

地 址: 西安市雁塔区太白南路139号荣禾云图中心7层、15层,邮编:710061

电 话:(029)8836 0129

传 真:

地 址: 深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场1期19楼,邮编:518046

电 话:(0755)8860 0388

传 真:

地 址: 海口市美兰区碧海大道86号华彩·海口湾广场A座1008、1009,邮编:570208

电 话:(0898)6625 4181

传 真:(0898)6625 5316

地 址: 上海市黄浦区中山南一路768号博荟广场C座905室,邮编:200023

电 话:(021)6390 1100

传 真:

地 址: 广州市天河区珠江东路32号利通广场29层2901室,邮编:510510

电 话:(020)3739 2666

传 真:

地 址: 杭州市上城区西子国际中心2号楼1501-1503室,邮编:310002

电 话:(0571)8577 9929

传 真:

地 址: 沈阳市和平区南湖街道青年大街390号皇朝万鑫大厦C座21层,邮编:110004

电 话:(024)2250 3388

传 真:

地 址: 南京市建邺区应天大街888号金鹰世界A座26层,邮编:210008

电 话:(025)8411 1616

传 真:

地 址: 天津市河北区海河东路78号茂业大厦2601室,邮编:300141

电 话:(022)2445 9827

传 真:

地 址: 菏泽市开发区人民路菏建·数码大厦B座西单元19层,邮编:274005

电 话:(0530)5566 148

传 真:

地 址: 成都市锦江区东御街18号百扬大厦1栋11层1101室,邮编:610020

电 话:(028)8774 7485

传 真:

地 址: 苏州市工业园区九章路69号理想创新大厦A幢12层,邮编:215316

电 话:(0512)6758 6952

传 真:(0512)6758 6972

地 址: 呼和浩特市金桥开发区昭乌达路宇泰商务广场A座11层1101室,邮编:010041

电 话:(0471)5166 277

传 真:

地 址: 九龍渡船街38號建邦商業大廈1樓5號室

电 话:(00852)2333 9989

传 真:(00852)2333 9186

地 址: 武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦20层,邮编:528451

电 话:(027)5926 5991

传 真:

地 址: 郑州市金水区郑东新区农业南路51号楷林中心10座12层,邮编:450046

电 话:(0371)8895 9887

传 真:

地 址: 长沙市雨花区芙蓉中路三段567号第六都兴业IEC32层,邮编:410021

电 话:(0731)8218 3551

传 真:(0731)8218 3551

地 址: 厦门市湖里区高林中路469号新景地大厦23层,邮编:361016

电 话:(0592)5211 009

传 真:

地 址: 重庆市江北区桂花街支路10号成大锦嘉国际大厦10层,邮编:400020

电 话:(023)6775 9966

传 真:

地 址: 合肥市蜀山区政务区华润大厦西塔B座30层,邮编:230071

电 话:(0551)62930997

传 真:

地 址: 宁波市鄞州区三眼桥街51号宁铸中心5号楼27层(宁波塔-27F),邮编:315199

电 话:(0574)8737 8737

传 真:

地 址: 济南市高新区舜泰北路舜泰广场933号博晶大厦25层2513室,邮编:250101

电 话:(0531)8828 5613

传 真:

地 址: 昆明市西山区融城优郡B幢10楼,邮编:650034

电 话:(0871)6517 9639

传 真:

地 址: 南昌市红谷滩区红谷中大道1391号华皓中心53层,邮编:330038

电 话:(0791)8678 9099

传 真:

康达律师事务所(以下简称“本所”)是一家设立于中国的综合性律师事务所。本所网站上的信息仅供您参考,不应视为本所为本网站访问者就特定事项提供的法律意见或建议,本网站访问者不应将其作为作为或不作为的依据。

本所对本网站及网站所包含的文字及图片等各类信息拥有知识产权,未经授权,请勿转载或使用。

本网站超链接的第三方网站不受本所控制,仅为您方便之需,本所不对该等网站的访问者承担任何明示、默示的担保或责任。

欢迎访问本网站,如有任何问题,请与本所联系。